欢迎大家来到2024年6月的课程

接下来的几期,我们带来了系列课程《旷世经典黄庭经》

之所以说黄庭经比较伟大,就在于他沟通了神和人

即不象老子,庄子那些经典

只注重心神的解放

同时也不象后世一些庸俗的经典,比如医学,法术,符咒等等

只注重身体的健康

黄庭经,刚好就是交待这个中间部分

人究竟是怎么从神沦落到了人?

我们又应该如何回去?

即注重身体,又注重思想

直接给后世的性命双修论,奠定了理论基础

黄庭经分为二部分

黄庭外景玉经和黄庭内景玉经

下一期,我们会交待这二部分实际上是有一个发展过程

并不是同时出现的

在黄庭经诞生之后

迅速的影响了道教的发展走向

过不了多久

另一本在黄庭经的基础上,完善而来的经典就诞生了

这就是上清大洞真经

上清大洞真经,简称上清经

他出现于晋哀帝兴宁年间

据传说,是由紫虚元君上真司命真岳魏夫人降授

然后由杨羲用隶书写出来的

杨羲传给了许谧,许翙

许翙传给了他的儿子黄民

然后就大行天下了

这个上清经的作者,也就是魏夫人

本名叫魏华存

就是上清派的开创者

第一代太师

民间一般称为二仙奶奶

道教一般把他尊奉为四大女神之一

道教的四大女神,是指西王母,魏夫人,麻姑和何仙姑

可见魏夫人的地位之高

而魏夫人,就是紫虚元君

一般祀奉魏夫人紫虚元君的庙,就称为黄庭观

其中最为著名的就是南岳衡山集贤峰下的黄庭观了

后面我们再说上清经是多么的牛

这儿我们只需要知道,如果没有黄庭经,就不存在上清经一说

上清经实则就是黄庭经加上科仪组成

也就是基本修练方法,就是黄庭经

但加入了宗教仪式

必须如何如何开始,如何如何结束

从形式上固定了修行方法

但性命双修,带着健康的身体去修行

这一根本目的却是一脉相承的

上清派的影响非常之大

也将这种方法传播开了

不过

黄庭经极难读懂

别说普通的读者

就是专业的道教人士

也常常只懂魏夫人讲的科仪部分

就是照着样子去做

而对于黄庭经的主体部分,是不明不白的

为什么这本经典,象天书一样,从诞生以后,极少人读懂他呢

就是因为他的知识面,不是一星半点

他实际上脱胎于道教的第一本经典,太平经

太平经的创始者,就是三国演义里面,被孙策杀死,然后魂魄又吓死孙策的于吉

而太平经直接诞生了所有的道教的流派

包括正一派和上清派

这里面,涉及阴阳五行八卦

各种学说起源

还有各种神仙的封职等等

当然,更重要的就是造反有理

而符咒学说的起源

就记载在太平经里面

太平经消失之后

出现正一经

张道陵的天师道,也就是龙虎山一脉直接出现

然后就是黄庭经,上清经一脉的上清派

明白这些经典的渊源,才能更好的理解黄庭经的作用

也才能知道,为什么读不懂黄庭经

因为基础知识太过缺乏而已

比如黄庭一词

是什么意思?

这就已经难道了几乎所有学习黄庭经的人

就更不用说内容了

黄庭一词,我们现在能见到的最早记载

并不是黄庭经

而是出自一篇碑文

名叫《老子铭》

《老子铭》里面写了这样一句话:

同光日月,合之(缺)(七)星

这里面缺少了一个字

我给他补全了

应该是七字

同光日月,合之七星,出入丹庐,上下黄庭,背弃流俗,舍景匿形

这里面就出现了黄庭一词

我们本期内容就是围绕这一句话展开

用七天时间,告诉大家,什么是丹庐,什么是黄庭,什么是老子的道术

老子铭里面的这句话,非常重要

据《恒帝本经》记载

延熹八年正月

遣中常侍左官之苦县(今河南鹿邑县)祠老子

到了十一月

又遣中常侍管霸祠之

这样频繁的去祠老子

就是因为恒帝梦见老子了

而老子铭这篇碑文

就是桓帝在延熹八年份刻成的

这是极为古老的碑文了

在这时候,黄庭经还没有出现

这一篇短小的碑文,标志着秦汉之际,人们对哲学的深度思考

而这里面不仅仅出现了黄庭这样的神仙派术语

更是出现了丹庐这样的丹家术语

一句话,就涵盖了道家的全部内容

可是,这丹庐又是什么意思呢?

其实,丹庐和黄庭,来自于二种不同的理论

而这二种理论,都和道家无关

是中国的先贤们,对宇宙人生的思索

他们虽然是出自二种完全不同的理论

但却又不是孤立单独的名词

这中间的关系,非常复杂

如果想要理解丹庐

就要理解出入

有出有入

才有丹庐这样的词

而出和入的存在,必然来自于内外这样的理论

如果没有内外之分,就不存在出和入了

出入,讲的就是入内和出外

而内外体系,就是我们曾经花大力气讲过的乾坤体系

乾坤体系,则来自于伏羲

和道教的关系几乎为零

在这一体系内

乾主外

坤主内

而要理解黄庭这一词

则必然要理解上下

出入丹庐,上下黄庭

上,就是上升

下就是下降

这上下体系,就是天地体系了

这就源自于古代对世界模型的思索

天覆地载,万物方生

天在上,地在下

对于我们现代人来说

如果用天地的理论来解释

则万物不是在上,就是在下

这已经是完全归类法了

也就是有了天地理论,我们根本不需要乾坤理论

反过来也是一样

如果按内外来分

事物不是内,就是外

也是完全归类法

根本不需要上下这样的天地理论体系

这样看起来,是不是只需要一个理论就行了呢

如果你也产生了这样的疑惑

天地上下体系和乾坤内外体系

只需要二者保留一个就行了

那就错了

这二套理论,实际上来自于二个完全不同的视角

我们来看一看他们在哲学思想的视角

就明白为什么需要二套理论了

也就明白这二套理论分别要解决什么问题

乾坤内外体系,有内有外

而有内有外,则需要一个划分内外的标准

而要产生内外的标准

显然需要一个前题

那就是我的存在

也就是说,如果没有我,则不可能有内外

更不会有乾坤八卦的存在

显然,乾坤内外体系,是以我为基础,建立起来的人生观

是先贤们了解自我,然后超越自我,解读人生,然后走出人生的认识论

重点就在于人生观

三观里面极为重要的一观

按《系辞下传》的说法

古者包牺氏之王天下也

仰则观象于天

俯则观法于地

观鸟兽之文

与地之宜

近取诸身

远取诸物

于是始作八卦

以通神明之德

以类万物之情

这就是说,包牺氏在主管天下的时候

观察了天地鸟兽

然后,近则根据自己的身体

远则根据他物的比类

通过对人生,身体的极限思考

终于创造了八卦理论

也就是乾坤内外的体系

这已经足够证明易经,其实就是人生观的思考了

在这一段里面,还提到了观象于天

观法于地

也就是说,在乾坤内外体系之外

古人已经知道了天覆地载这样的天地概念

上天而下地

人在天地之中

那天地是什么概念?

显然就是世界观

有天地未必有我

他是对世界模型的思考

天地上下的体系

就是古代先贤们的世界观

外观而已

世界观,研究的对象就是环境

而人生观研究的就是自己

这样是不是就很好懂了?

原来古人整出这样二套理论,其实就是讲述了内道和外道

内道是以自己为中心

外道则是以世界模型为自然

显然,乾坤内外的人生观体系和天地上下的世界观体系

是缺一不可的

缺少乾坤内外的体系,将不能理解古人对身体思想的思考

缺少天地上下的体系

则不能理解古人认知的世界

而如果这二者都不懂

就别谈修行了

一切修行,就是正三观而已

所谓三观,就是人生观,世界观和价值观

别看中国古代的先贤们在人生观和世界观上高度统一

各教各派,都要认可同样的人生观和世界观

也就是你首先得承认八卦易学和天地自然

然后才能象一个中国人

但在价值观的取舍上,却是千差万别的

不同的价值观体系,取舍体系

才是形成不同教派的根本区别

比如老子,就是以道德价值观体系

来告诫人们

再比如孔子

就是以仁义价值观体系

来教导人们

当然,千奇百怪的价值观体系

形成了千奇百怪的人间百态

也形成了诸子百家和芸芸众生

当然,这些价值观,不是我们现在要思考的内容

我们并不界入这些是非对错之中

我们只是为了理解黄庭经,而去思考古代先贤们已经统一的乾坤内外的人生观和天地上下的世界观

以方便我们解释最为核心的术语:丹庐和黄庭

在乾坤内外的人生观体系中

是将人体分为内和外二个部分来解释的

内,是指向内

外是指向外

这是方向性的

而不是界线性的

不是有绝对清晰的内外界线

他只是指明了方向

向外可以无限

向内也可以无限

其外无边

其内无边

我们身体是内

也可以是外

国家可以是我们内部的

也可以是外部的

内外,完全看心之所在

但向内的,必然是针对自己

这就属于坤系所主了

就如同一个国家的人们,从事生产生活一样

而外向的,则是针对外敌入侵而不得不准备的措施

外向的就是乾所主了

就如同一个国家的军队,外贸,边境等等

这二者,是需要相互相成的

达到动态的平衡

才能形成一个健康的个体

稍有失衡

就形成病态

比如朝鲜,俄罗斯等等的先军政治

以外向为主,拿人们开刀

这就是畸型了

明白内与外必须平衡,平衡之道,是易学的核心

而如果只是一味的追求向内的生产生活

比如大宋

虽然国内人民富裕充足

但外敌入侵

足够破家灭国

也不足取

这种动态的平衡

也就是说的健康个体

必然是内部坤系人们的生产生活,所纳的税收,能够保证外向乾系的用度

而外向乾系的强大,要能保障内在坤系的安稳生产

稍有不慎

即是病态

国,家,自己

都是一样

别无其他

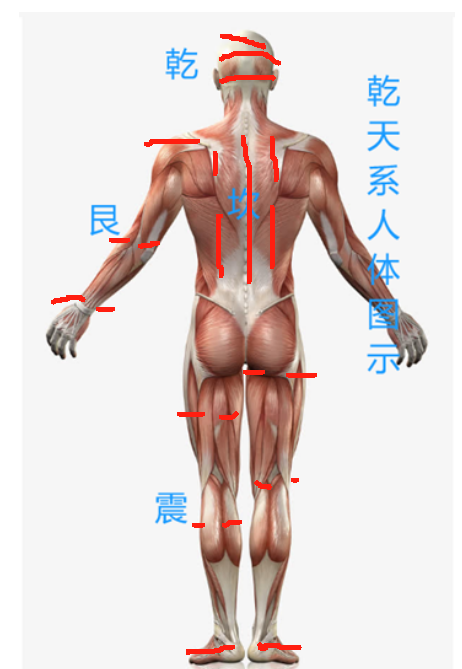

我们来看乾系

乾系包括三大附属部分

分别艮,坎和震

从人体来说,乾就是头部

而坎就是背部

艮就是手部

震就是足部

这是应象学说的根本

当你占卦之后,要取象比类

占得乾卦,必然要类比于头

你总得和头有点联系,才算是取象成功

而不是胡说八道

同理,占得艮卦,你总得和手有联系

或者形式或者功能

如果完全不知道取象的出发点

就不用占卦了

占也就是一个判断题

或者说行或者说不行

完全是瞎蒙的五五概率

因此,身体作为取象的基础,是非常重要的

乾,艮,坎,震这四个卦象

就是从头部乾发出指令

经过坎的脊椎

然后指导震足

最终取在艮手上面

结束

这基本上是讲人类的行为

也必然结束于艮手

人类外向的一切目的

就是将世界掌握在手中

获得他们

将他们变成自己

震虽然表示足

看起来强壮有力

好象人的行动与停止都应该是震所主

但实际上不能这样想

走路,是震的作用

震者,动也

但停下来,却不是震的原因

而是手的原因

这是非常重要的

足只是粗调

你走到电脑旁边,停下来

然后手打开电脑

开始工作

足行动的一切目的

是为了手能达到

手能获取

手才是细调到位

这一点非常非常的重要

务必要理解了手表示的是目的

足只是达到目的的载具

由此,就引申出来了艮的意义

艮是高处

手长在上面

艮是握取

是获取

是停止

是招惹

吉凶之始,就是出自于物以类聚

卦象实际上就是同类的联想

乾为头,为执行层的领导

为决策机构

艮为手,为止,为目的

坎为背,为正中

为中间实,两边虚

震为足,为动

显然,在占卦之后

都要据此联想

那坤系又在人体指哪些部分呢?乾坤内外与丹庐又是什么关系呢?