第一节,异常不一定异常

医术原本只有一个,他永远属于病人,当病人是统一的时候,不同的医术不过是不同视角对同一事实不同的表述和认知,在疾病的发生,发展过程中,不应该存在理解上的障碍,当医学不能沟通,交流的时候,应该以平等,包容之心,去认真的思考,紧紧的围绕病人和疾病现象这一事实展开,去更新自己的认知。相信唯一的事实只有唯一的真相,是永远前进的动力。也只有在这种前题和思想之下,不同的医学才能相互借鉴,取长补短,真正的做到为病人服务,使病人健康,恪守自己的职业道德。医生的职业道德不是自己有多么的了不起,也不是相互攻击的去吵架,医生的职业道德应该只是病人的守护神。

中医走过了漫长的几千年光景,在秦汉之际,中医走向了一个巅峰,随后,随着一代代儒医的发展,中医不断的出现各大流派与名家。无论是巅峰时刻还是后来的历代名家和流派等等,他们只所以伟大,一个重要的因素就在于他们站在当时的时代前沿,甚至超越当时时代的前沿,一个落后于时代,不与时俱进的医学,显然是古人要抛弃的观点。当我们认为中医秦汉时期,或者一家独大的时期就是最伟大的时候,这恰恰不是他们成为伟大的理由。所以说,我们尊重传统中医的唯一方法,就是象我们的先辈们一样去站在世代的前沿,拿起时代最先进的武器为人们服务。

在现代社会日新月异的发展中,科技已经取得了长足的进步,如何用中医的思维去利用现代的科技,更好更先进的为病人服务,这是值得每个中医人所思考的使命。

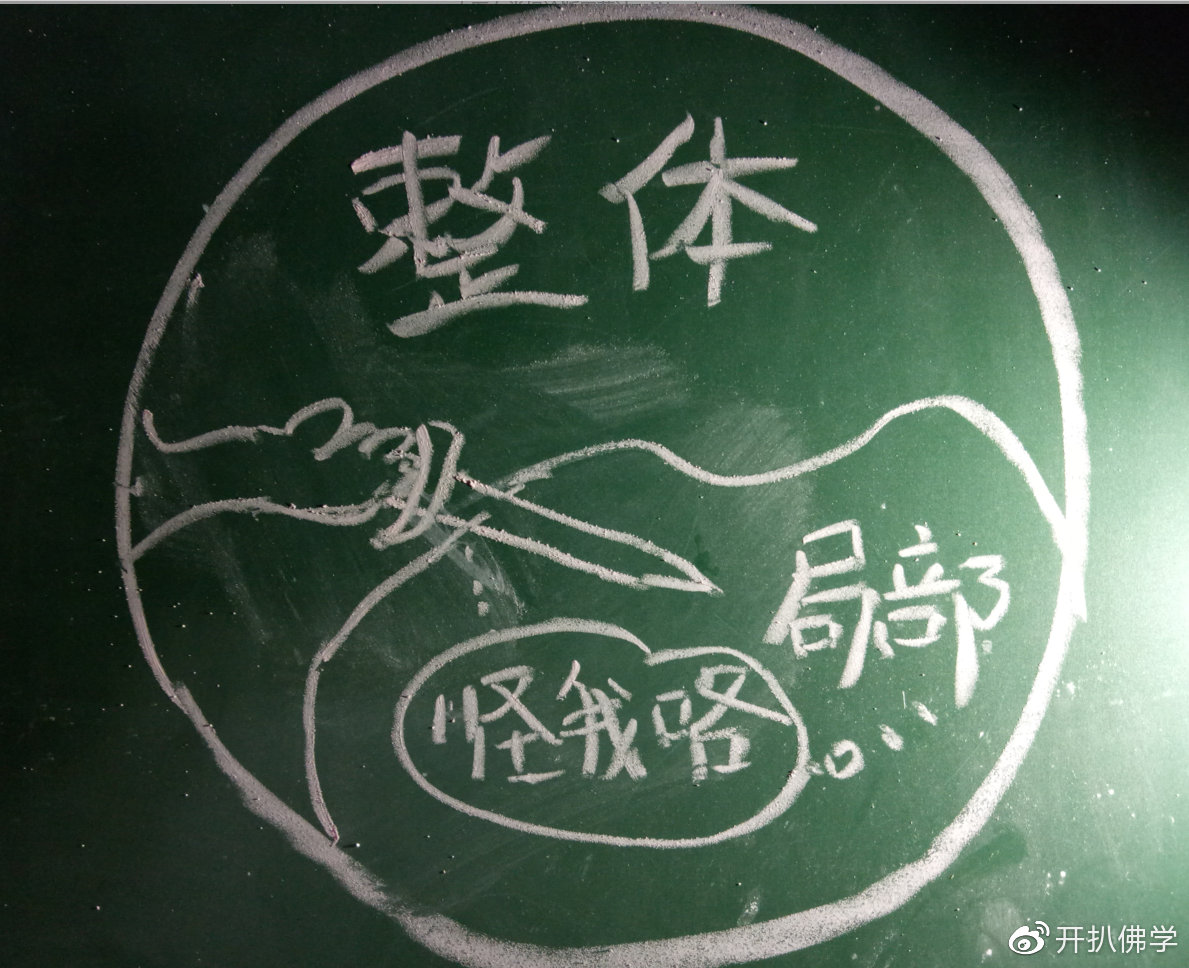

中医看病的思维是基于内外环境的改变,而不仅仅是病人自身。这样就有局部和整体之分,当整体失调时,局部则出现强弱等异常变化,但是局部的变化都是为了适应新的环境改变,他们并不一定是病态,更多可能是整体的病态,生态环境发生了改变。我们以加班为例,长时间加班为病态,我们效果最快的处理方法就是不允许加班,但是要根治的方法却是解决加班的任务。中医就是这样一门侧重于整体解决思维的医学。

我们来看这样一句话:患者的异常变化是身体的正常变化。这句话是说以患者为中心时,患者觉得非常痛苦不适反应,但对于身体自身来说,都是身体应对内外环境改变的正常结果。也就是当内外环境出现变化时,人体应当如此反应以保护自己和修复自己,但这种正常的反应因为并不出现在患者的日常生活中,因此患者无法适应这种变化,从而造成病态。

我们以咳嗽为例,咳嗽是人体对于异物的正常反应,但对人来说,却是一种病态。实际上咳嗽是一种排病反应,是对不良环境的适应性改造。

我们由此来看血常规,血常规的异常不是血常规的异常。怎么样理解这样一句话呢,就是二者的对象不同,对于我们医生来说,血常规确实发生了异常,但对于人体自身来说,血常规是为了自我保护,自我康复的结果。

以头痛为例,头痛对于身体来说,本来是一种提醒自己的手段,同时也是内部遇到问题处理问题的结果,因此头痛对于身体来说是正常的。但对于我们来说却是病态的,我们解决的办法显然不是吃点止痛片就能解决问题的,要针对造成头痛的原因进行去除,才能真正的完全解除疾病。

经常看到一些肾病与尿毒症患者,红细胞水平低下很多,人体为了保证心脑肝肾的红细胞带氧量,就会升高血压,形成肾病高血压。这种高血压在一定程度上是人体与病情抗争,保证身体正常供应的结果,但是很多西医却以高血压药不但的压制血压,随着血压的降低,肾需要更加关紧下面的输出口,以防血液各细胞的散失,造成肾进一步的萎缩坏死。在这个过程中,就是对人体调节过度干预的结果。

因此我们得出一个结论:任何局部变化,都是应对整体变化的结果。而不能单纯的以局部变化来看待。这一点非常重要。不然就会陷入血常规的异常就是血常规的异常之中。

人体是具有自我诊断,自我修复功能的非常精密的生物,药物治病的原理都是增强或减弱人体固有的功能,而并不能创造人体没有的新功能。

第二节,识别与处理是中医的阳与阴

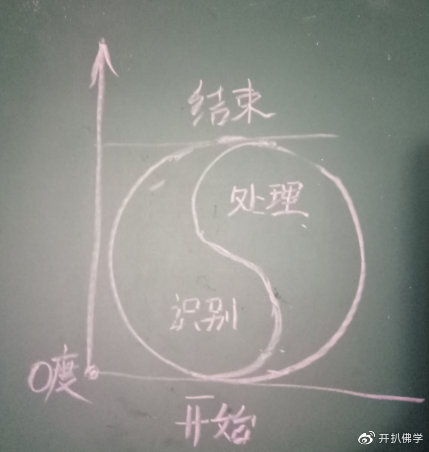

人体的行为,无论是生理的,还是病理的,都常常可以分为二部分,即识别和处理。在事件的发生发展过程中,在初期阶段,常常识别为主,处理为辅。随着事件的不断发生发展,后期则以处理为主,识别为辅。

识别与处理贯穿于任何事物的始终,可以认为识别就是阳,处理就是阴。这种阴阳关系在血常规中处处表现出来,形成独特的现象。

通过这个图形,我们可以看出以下规律:

1, 在事件的开始阶段,识别为主要,处理为辅。在事件的中间阶段,识别与处理均等,事件进入最为宽广的鼎盛时期,到了结束其,处理占聚了主要位置,识别为辅助,但任何时期,处理和识别都是不可分割的。

2, 我们可以通过识别与处理的多少,来判断一个症状是属于什么状态。

我们以怕冷和体温增高为例,怕冷是人体的识别反应占主导,识别常常与疾病的病性一致,因此病情可能属于寒,而体温增高是我们用体温表测量的,属于客观现象,他更多的反应了人体的处理反应占主导。这种处理常常与疾病的病性是相反的,用热处理的常常属于寒。这样主观与客观是统一的,识别与处理是统一的,我们就能判断病情属于寒。通过散寒来解决这个问题。

在这里面,能过重要的识别和处理二个概念,我们引申到主观和客观,主观常常是病人的感觉,我们无法查知,比如头痛,我们并不能检查出一个头痛来研究,客观却往往是身体的自然反应,病人往往无法觉知,比如脉象的变化,血常规的变化,他们是身体针对识别的病态进行的有效或者无效的应答。

中医强调一个疾病是主观和客观综合判断的结果,即不是单纯的凭病人感觉的神学,也不是单纯凭仪器检测的科学,中医即要考虑主观识别,也要考虑客观处理,这在《黄帝内经》中早有明确的说法:查色按脉,先辩阴阳。这里的色,就是主观感觉,即病人的神态表现。而脉则属于医生的诊疗活动,是医生的感知。阴阳就是处理和识别。通过问诊病人,观察病人,明白病人的主观感觉异常,再通过按脉这样的体检,来判断识别和处理的强弱,从而掌握疾病的本质,进行有效的治疗。这是原则性的问题。

血常规在中医看来,就是人体的一个以处理为主的措施,与拿脉的原理是相近的,中国的古代医家受条件限制,没有做血常规,并不表示曾经的中医没有想过这样去做。与时俱进的中医,会拿起现代化的武器来武装自己。但是,也不能仅仅凭一个血常规就认为是万能的,必须以内经的查色按脉,先辩阴阳为原则,充分考虑病人的主观感觉和症状,与血常规结合起来,才能做到最好境界。片面的强调血常规的万能或者拿脉的万能,都会陷入机械主义论调,这将离开中医的中庸之道。要慎之又慎。

血常规的检查,就是人体内部的一种行为,这种行为是针对人体内环境处理的结果,因此观察血常规检查单,可以有效的判断人体的内环境状态,并发现人体的处理机制和措施,从而医生可以进行量化,有目的的增强或者减弱人体功能,达到干预疾病进程,促进病人尽快恢复健康等医疗目的。