我们开始2023年的第一期

正修之路

在这一期内容中,我们主要研究历代圣人究竟在修什么

如何修

要达到什么境界

显然,这是脱胎换骨,重世做人的事情

而大部人,穷其一生

都没有入门

甚至找不到入门的地方

他们只是一味的苦坐

或者按照书中的方法,去不断的练习

以为是修行

为什么众生如此迷失,修道的人竟然不知道道是什么呢

究其根本,就是不能分别各种自心

理上并没有明了

我们以昨天晚上,白先生发表高谈阔论,说寒胜则浮是啥是啥

来分析一下,你们的清净心究竟是什么

在这样一件日常的锁事中

大道已经彰然若显

你们应该知道,白先生所说的,不过是众多解释中的一种

甚至是微不足道的一种解释

但是,你们不分辩,不理论

清净自在

由他说完

然后又由他消失在风中

显然,你们没有被各种论调撼动自己的清净心

在这中间,你们没有喜怒哀乐

只是静静的看着白先生表演

表演完了

曲终散场

就没了

但你们不知道的是,这颗没有起伏的心

其实就是道心

那你们在潜意识,究竟发生了什么呢?

是如何显出清净心的呢

首先,你们接触过各种关于寒胜则浮的解释

这一点非常重要

因为见识过各种解释,所以你们对于结果,并不会感兴趣

常人感兴趣的地方,在于理由

任何观点,都需要讲述理由

讲道理

而所有的思辩,其实是对道理的思辩

也就是对别人理由的认同或者质疑

这是你们潜意识中思维方式

有了这个思维常识,知道众生所听的,其实并不是结果,而是理由

只有理由才是一切辩论的基础

对于不讲理由的

你们就会归于愚痴

这就是你们思维的第二形式

也就是归类

比如有一百个人,对于寒胜则浮有一百种解释

但其中有五十人,讲述了自己理解的理由

但还有五十人,只是讲述自己的观点

而没有理由

你们会自然而然的在将他们在思维中进行归类

将不讲理由的人,归于不讲理的一类人

即然归于不讲理的一类

自然就不会去理辩

这就如同听到狗吠,你们不会象狗一样吠

道理很简单,你们知道自己与狗的区别

听到猫叫,你们不会与猫一样叫

道理同样简单,你们知道自己与猫不一样

可见

对于众生来说

这是完全二种不同的人

一种是以为的人

他们只是将他们的知见当作真理

这叫知见立知

知见立知是无明本

但他们必然以为自己已经明了

从而满世界传经布道

至于理由,就算是再不值一驳

也会固执成见

另一类

就是圣人的日常

圣人们会以理由来论述观点

从而随时来保持理性

随时准备更新自己

对于他们来说,结果是什么并不重要

重要的是有充足的理由

对于不讲理由的人,自然一笑而过

也就是你们能够清净的根本

因为知道不讲理由的结论,根本不值一论

所以,别看一件小事情

但彰显着你们伟大的智慧

当你们不再计较的时候

自是的人,永远得不到其他的观点

从而永远自是

所谓自是,就是历来圣人反对的思维方式

自以为是

简称自是

道德经第二十四章

就对这样的人进行了说教

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰。

自伐者无功,自矜者不长。

其在道也,曰余食赘行。

物或恶之,故有道者不处也。

如果你想踮起脚了做人

那是不可能长久的

只有脚踏实地的人,才叫做人

如果你想大步的跨越,这实际上就是痴汉

只有有理有据,小心求证的人,才有道心

因此,那些自以为有见解的人,其实是痴呆不明的人。

那些自以为是的人,其实根本就是表演

不仅得不到正确的认知

反而沦为笑柄

那些自认为了不起的人,其实根本没有进步

他们一生都将原地踏步

将没有任何起色

那些自我夸耀的人

他们永远不会长进

只不过在自是的深渊里面不断沉伏罢了

所以,自以为是,自以为观点了不起,自以为如何如何

而不讲理由的人

他们在思维中

叫余食赘行

什么叫余食赘行?

就是吃饱饭了没事,做一些无益的事情

到处宣讲一下自己的知见罢了

对于听众来说,很多时候就是被强奸了一次

物或恶之

因此,有道的人,就不会与这样的人相处

从而让这样的人,一生成为知见的囚徒

对于其他百样的解释,听都没有听说过,更何况明理呢?

当你们这样去思考的时候,自然心就清净了

也就不去争论了

甚至只是点个赞,就过去了

理由永远只说给讲理由的人听

这就是道心

如果是名家,大家或者圣人

他们会怎么做呢?

比如同样的十二师兄在说寒胜则浮

他们一定会去请教十二师兄的观点和理由

然后综合各家之论,来理性的思辩

谁的理由更充分,则会听谁的

他们没有成见

没有知见

永远是谦谦君子

永远在求真求实的路上

这样的人,显然是合乎圣人之道的

也是唯一正确的修身之法

知见障究竟有多牛?

为什么让众生无法摆脱?

我们可以通过卧薪尝胆的故事来帮助大家理解

说起卧薪尝胆的故事

在中国可以说是家喻户晓

但凡有个初中文凭

大约都听说过个故事

我问我的孩子,他也知道

说的就是吴王夫差,打败了勾践

将勾践的五千兵士囚于山中

于是,勾践就使出了美人计等计谋

从而让吴王将自己放了回去

放回去之后呢

勾践就天天睡在柴薪上

还挂个苦胆天天去尝

提醒自己不要忘记了屈辱

最后,终于打败夫差

这故事如此洗脑

如此魔性

你只要一说,别人就知道

但所有的人,都会一笑而过

没有谁真的去告诉你

这故事就是假的

根本不存在

从而让以为存在的人,永远在知见障中,无法出来

为什么这样呢?

这是因为讲这故事的人,本身就是知见障

而不是讲理者

如果是讲理者,他一定会去思考一下,这故事的出处

然后说:在某某史书中,记载着卧薪尝胆的故事

等等

但凡稍微找一下证据

就发现这故事根本占不住脚

胆囊本身并不苦,苦的是胆汁

挂个胆囊,天天尝,其次一点都不苦

这事吧,我还真干过

怎么尝都不苦

除非是尝里面的胆汁

而卧薪,更是不可能

薪是砍开的粗柴

根本无法在上面睡人

还不如直接睡地板上

尤其是这个故事,不见于一切史书

压根就是虚构的

就连卧薪尝胆这四个字的出现

他们连在一起出现,也是北宋时候的事情了

还是苏轼作出来的

他假装孙权的口吻给写一封信

在信中,说到自己卧薪尝胆

这是在中国的历史上,第一次出现这个成语

而且是一封假信

就算是假信,也是说的孙权

可见,这事儿,完全不靠谱

但竟然家喻户晓

那是不是中国的学者都不知道呢?

恰恰不是

中国的所有学者都知道

只有所有自是自知的老百姓不知道

这在学者里面,大家都知道卧薪尝胆就是假得不能假的事情

也不存在一个真正的学者,去说这样的故事

除非是劝导后人努力

这故事流传开来,仅仅是因为他表达了一个美好的愿望

人们希望通过吃苦努力,来完成人生的升华

但可惜的是,如果努力就能成功

那中国的农民早就富可敌国了

中国的农民和底层人们,是世上最为吃苦耐劳的人们

小国之所以是小国

受制于很多资源

不是努力就能成功的

当初,越王被夫差所败

而困于会稽山中

越王实际上还有八千正规部队

实力非常雄厚

派出的文种出去谈判

也是以国与国之有交往,理直气壮的去谈判

要么战斗到底

要么吴王撤兵

最后吴王被迫撤军

而越王之所以最后灭了吴王

也是因为国力本身就雄厚

经过图治

乘虚而入

而取得的胜利

这与吃苦没有半点关系

我们通过这样一个不存在而深入人心的故事

说是要告诉大家一个真相

如果你是真理的求索者

你应该去接触所有人的观点与理由

并且经受得住质疑

不但的反思,是唯一成长之路

而非理性的以为,非理性的论点

只会让人认为你不可理喻

从而远离于你

从此,你会在自以为正确的路上,越走越远

离道也就越来越远

显然,十九师兄说,我不想努力学道了

这有理由吗?

没有

只是一种情绪的表达

此心,本身就不是历来圣贤追求的理智之心

而是历来圣贤反对的情绪之心

也就是攀缘心

必然是受到某个外境的刺激

从而起伏不定了

再进一步的说

就会发现,那一开始用来努力修证的心

其实就是攀缘心

也就是说,自始至终,都在煮沙

如果是正道之心

必然是广增博闻,自我否定

自我升华

寻找各种理由证据

踏上实实在在的求真求实之路

而不是象卧薪尝胆的故事一样,道听途说

就以为知之

修身

为什么叫修身?

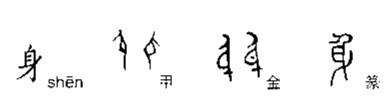

我们来看一看这二个字

身

身在甲骨文或者金文里面

都是有身孕的象形

象一个怀孕的妇女

这一形象很重要

我们明天还要重点讲述,他所表达的神灵究竟是什么

这里,我们只需要知道身和体是完全不一样的

体就是我们的身躯

肉体

骨肉之器也

但身不一样

如果是大头

就成了鬼

但如果是大腹呢

就成了思考

腹有诗书气自华

万不可以用脑去输出成见

而是要腹去认真的思考

比较各种不同的见解

寻找他们的理由

从而找到更多理由的见解

这实际上就是佛家讲的胜如法

也就是比较法

离开了比较法,人类将永远没有真理

但是,自是自伐的人,永远不会用比较法

只是一味的强调自己的以为和认知

更不存在更改一说

但圣人们却恰恰相反

他们随时虚心以待

在准备更正自己的过程中

修,就是修葺

如同房屋有漏洞,有坏处

就需要修补

因此,修身,永远是找自己的错误,找自己的漏洞

然后去修补他

这都强调要博览群书

以理为先

而不仅仅是信口开河

实际上

修这个字

还通另外一个字

修通卣

图中这个东西,就是卣

小口而大腹

表达着慎言而厚腹

中国古人,就讲究厚积薄发

讲究这种腹有万卷书

出口尤谦虚的道心

可见,身这个字

不仅仅表示身孕

更多的表示思考

综合

等意思

在中医,叫脾主思

由此,我们应该正确的理解,修圣之路,或者正修之路,永远是破除知见

是对自我的否定与塑造

是对真理的向往

是对理由和证据的重视与思考

唯独不是让知见左右人生

随缘心而起伏

但凡能深度剖析内心

能深度的寻找理由

服从于理由与证据

已经就走上了成圣之路

这才是正修的开始