我们开始八月份的线上讲课

主题是:运气学说

运气学说是极其复杂的学问

并不是几期就能讲完的

涉及到各种术数,医理,命理等等

也是中国文化的根源

在道德经第十一章

说到

三十辐共一毂,当其无,有车之用

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用

从而得出一个结论

故有之以为利,无之以为用

有,就是指器世界

一切有形的东西

物质

或者佛家说的色界

无却不是空

而是气化的状态

任何一个事物,必然具有气象和物候二面

空的气象,是根本

而物质却只能死等

谓之候

气怎么动,物就被带到怎么动

这是古人的一种思维观

这里面举的例子,烧制陶器

也是古人认为天地如炉,万物是水和土和成泥做成的

是这道理的思维开端

实际上,运气学说主要掌握四大版本的内容

一为天文

二为地理

三为气象

四为物候

就没有了

按内经的说法,就是上知天文,下晓地理,中旁人事

就可以在运气里面出来了

说到气象

我们在前面几期,重点讲了三度

风度,湿度和温度

在有观测者的情况下

出现了六气

也就是风,暑,寒,热,燥,湿

即然三度能够掌握,为什么还要说六气呢

我们先厘清一下,究竟谁是本元的问题

从本元出发,才能更好的思考

地球自转,形成了昼夜交规的日变化,这是阳

是东西方向的

分别是寅卯辰和申酉戌

寅申是少阳,卯酉是阳明,辰戌是太阳

按内经的标准,他们可以称为一阳,二阳,三阳

寅申是一阳

卯酉是二阳

辰戌是三阳

以后,凡是看内经里面说到几阳,就要知道指的是什么

与阳相同的道理

地球公转形成了阴

南北向

也分为成三阴

亥子丑,巳午未

巳亥是一阴,又叫厥阴

子午是二阴,又叫少阴

丑未是三阴,又叫太阴

如果只是单纯的记载时间和事情

只需要把公转分为365度,一天一度就行了

某年某日就行了

月就没有存在的必要

实际上,公转和自转是不能分割的

总是同时运动

在这样的情况,东西方向,也是有水的

南北方向也是有气的

风和水根本就无法区分

显然,阴阳只是一个理论上的工具

内经里面说指出

阴阳者,数之可十,推之可百,数之可千,推之可万

万之大不可胜数

不以数推,以象之谓也

也就是说,阴阳,不需要明确的区分他是什么是什么

而是要用来解释他们造成的现象

那些现象是阳造成的

那些现象是阴造成的

只有回到现象中,才有实际的意义

地球转不转,关系不大

反正会一直那样

但收成好不好,股票亏不亏

身体病不病

这些现象是人类要解决的根本问题

如果从现象出发

就会发现,风度,湿度和温度

这需要一个衡量的尺度

也就是需要一个人的视野才能成立

自然界恰恰相反,没有温度,没有湿度,没有风度

有的只是寒来暑往,秋收冬藏各种现象的变化

是我们从这些现象,提取出来的道理和规律

形成了风度,湿度和温度

抛开文化

自然所见的现象

有的地方有空气流通好,就是风

有的地方空气不流通,就是暑或者说气

甚至于同样是寒

都有二种情况

有那二种寒的现象

一种是由地心到太空之中,这是越来越冷的

海拔每升高一千米,气温就下降6度

实际上就是类似于一层一层的同心圆,外面冷,里面热。

造成这个现象的原因,是分子的密度问题

因为热的本质,是分子的运动

只有分子越多的地方,才会越热

到太空之中,空气越来越稀薄,分子越来越少

自然温度也就越来越低

真空之中,就没有热了

无烦天无热天

但是不是分子少的地方都冷,分子多的地方都热呢?

不一定

这就有了第二种寒冷

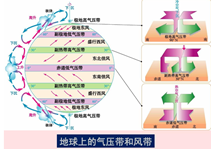

地球的南北二极,非常寒冷

赤道却非常暖和

形成这一现象的原因,是太阳光的直射问题

太阳一年二次直射赤道,有了光热的源头

传递的能量足以让赤道地区变得非常温暖

相反,二极地区,太阳的入射角太偏

无法吸收较多热量

更加上极昼极夜,长时间的黑暗

造成了气温低下

由于温度低,气体不断的压缩在一起

热胀冷缩的物理现象

反而极地的气压是高的

也就是分子的密度,远远大于其他地区

称为极地高压带

整理一下,就会发现有这样的逻辑关系

分子太过稀少到一定程度,一定不会形成热

但分子密度加大,并不是必然产生热

甚至于可以说

冷是万物的本性

只要不被干扰,万物终将变冷,变寒

分子浓缩形成高压也不会发热

与之相反,要形成热,则必须具备二个条件

一个是分子要足够多,密度足够大。

第二个,就是外来光热的强度和角度要合适引导。

如果没有外来光热,则事物必然不热

甚至于,我们可以拿这样的条件看世间一切事情

那些事情有热度呢?

第一是受众比较多的

能让歪瓜裂枣都能说几句的事情

这是基本条件

其次,就是要有人炒作

利用这些人的迷信和自是

炒作概念

事情就必然火爆起来

因此,商家也明白这样的道理

不炒不火

一般也会请明星,领导或者专业的公司关注

引暴一轮行情

但如果分子量不够了

韭菜实在太少

则任何的炒作,政策和十二道金牌

也都必然失效

毕竟,分子量太少是不可能形成热的。

在冷的过程中,事物不断的凝聚到核心

分子量越来越大

分子密度越来越高

只需要一点火星

常常就不可收拾

寒极就生热了

相反,再高的温度,也是不可能持久的

随着一轮又一轮的高温,气体密度越来越少

就形成了离卦

分分离去自创业

分子越来越少,密度越来越低

最终就如太空一样,自然冷却

冷到极至,一定会变成热

热到极至,一定会变成冷

寒极生热

热极生寒

判断这个转折点的根本,就是分子的密度

但寒极化热,还需要一个偶尔事件的引发

热极生寒,却不需要偶尔事件

通过寒热这样的现象,有没有发现其中有地理因素的存在?

地球上本来就存在冷的地区和热的地区

他们之间的气体不断的流动,交换

就形成了锋面雨

比如中国

寒冷的气流从西伯利亚吹进来

经过北方向南方侵犯

而暖湿气流生于赤道

经过南方不断的向北方进发

冷的就是坏蛋

热的就是好蛋

这二者形成了中国锋面雨的基本盘

显然,由于自转和公转形成的地理差异

自然界中,有寒有热

二者交织在一起,形成了我们人能感知能测量的当下温度

阴是单独的,阳是单独的,但阴不单独存在,阳也不单独存在,二者交织在一起的状态存在。

这和自转与公转一样,分别看好象可以

但实际情况又不能分开

称为互根

与寒热一样

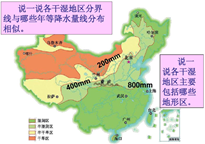

燥和湿也是地球本自所有的二种气候

远离海洋的地区,降水量就少,形成干燥的气候

而靠近海洋的地区,则气候湿润

这是本自所有的自然现象

就象图中这样的分布区域一样

燥也本有,湿也本有,但燥不单独存在,湿不单独存在,自然界以燥湿一体的交织状态存在。

以此类推

暖风与冷风其实也一样

山脉纵横交错

有的地方就容易流通,有的地方就不容易流通

自然本有风和暑

风是存在的,暑是存在的,但风暑是不单独存在的,他们是以相互交织的状态存在

在这个分析过程中,即有天象的气象问题

还有地理因素

天和地是需要一起考虑的

并不能单独的说天象

或者单独的只说地理

甚至于从交织的角度出发

任何一个地方一个事物,都是六气交织的状态存在

并不存在单独的风,单独的暑,单独的湿,单独的燥,单独的寒,单独的热

这种混合状态,才合符自然现象的本有状态

称名为混沌的气象状态

任何一气的变化,都会造成其他五气的相应变化

他们周而复始,循环不息

此消彼长,此长彼消

因此,六气是自然万物的根本

而不是三度

自然万物的气象,就是六气混沌

因缘和合而成

而地理对气象的影响,则不外乎高低上下

说到底,就是轻清者上为天

重浊者下为地

只要不干预,就必然天地越来越分明

正是因为天地交织,影响了六气的升降出入

从而使器世界不断的成,住,坏,空

起为三千大千世界

因此,文化上也就需要跟进

用天时和地理,一起描述事物状态

以时辰为例

比如寅时

寅时就是太阳在寅的方位

这其实是循环互证

那什么是寅的方位呢?

那就是寅时太阳所在的方位

这需要我们先知道一样,要么时间,要么空间

我们就能准确的知道另一样

知道当下是寅时了。我们仰天一看太阳,哦,那个方向是寅位。

相反知道寅位了,等太阳出现在那儿,我们就能知道,寅时到了。

因此,可以将太阳的循环路线,划分为十二个方位或者十二个时辰

寅时寅方太阳在寅

卯时卯方太阳在卯

十二时辰,其实就是根据太阳来的。

但实际上,如果不凭借钟表

人们能不能准确的知道时间呢?

这其实很难

有四个时间点,极为重要

日出,这是可以肯定的

日落这是可以肯定的

日中,这也是可以肯定的

半夜,是不太确定的

因此,在古人眼中的时辰观

往往是日出前,日出时,日出后

日出前就是指的寅

日出时就是指的卯

日出后就是指的辰

只能这样大概判断了

午时呢

也就是上午,中午,下午

上午就是巳时

中午就是午时

下午就是未时

再就是日落了

日落前,日落时,日落后

日落前就是申时

日落时就是酉时

日落后就是黄昏

也就是戌时

辰戌这一条线,就显得非常重要

叫晨昏线

黑白交界的地方

地球上的晨昏线是无时无刻不在发生着变化

但这肯定不是钟表所能表达的内容

而是气象和物候

真依靠钟表,离开征兆,气象和物候,就没有中国术数了

中国的术数,都需要取象,取兆头,观物候而定

因此,十二时辰,只是理想化的一种望时结果

并不是实际的钟表时间

虽然我们现在能很精确的知道几点几分

但观气,才是根本

学会望气,知道风寒暑湿燥火,才是根本

一个孩子出生的时候,是打雷下雨?

是晴空万里?

还是天寒地冻?

并不是十二个字决定的

而是现象本有

一个婴儿出生的时候

虽是六月

但当时雪花满天飘,气温很低

这样的婴儿按字头就算不准了

其实就是需要甲,乙而已

甲是厚衣服

乙是薄衣服

得之则贵,失之则贱

有则生,无则败

这就是应象了

唯有现象与文化相互映证

才能真的明了

单纯的文字游戏,永远只是一个概率

六月出生,火旺,需要水

这只是大概率事件

小概率的是,他可能出生的那一天,本就不热

所以,文化是文化,现象是现象

要用现象校正文化

而不能用文化校正现象

不能说你算到我应该死亡,结果我没死亡,你来让我自杀

对吧?

得以现象为准则

甚至于可以这样说

十二时辰,都是东汉以后才成为主流文化

漫长的夏商周到春秋战国先秦西汉

中国大地

一直是十六时的计时制度

不说全部是,至少也是主流之一。

比如殷商时期

甲骨文就记载了十六时辰

旦——朝(包括大采)——食日——中日——昃——郭分——小食——萌(包括小采)——会(包括)——昏——桃——往——夕——寤——夙

恰恰是这些古文化

里面含有大量的文化之源

比如旦就是早晨

阳旦指的是冬至,阴旦指的夏至

阳旦汤就是桂枝汤

阴旦汤就是黄芩汤

当然,殷商时代的十六时制里面,太阳也是非常重要的观测象法

再往后,到放马滩秦简的日书里面

十六时段也是完整的出现

那这十六时又是什么呢?

又告诉我们了什么道理呢?

又如何消失在历史的尘埃,被十二时辰所取代呢?

我们明天见