在上一期,我们讲到,事物总有一个平衡之道

在事物的发展过程中

总是会围绕着一个非常脆弱,并且相对平衡的稳态而展开运动

这个相对平衡的稳态,即称之为道

这个道的意思,就是规律,轨迹的意思

也可以叫中轴

数学表达法,叫轴线

还可以叫中枢

是事物围绕着运动的主体

这个中轴线,或者中枢,或者道,对于古典的中国哲学,山医命卜相来说,都极为重要

当然,对于现代人们来说,炒股,经商,为人,处事

也是极为重要的概念

说到底,他是运气推演的根基

一切算命,推理,离开了这个道,都是妄言

胡说八道

《运气七篇.气交变大论篇第六十九》

就对此进行了深刻的描述

并且解释了为什么会出现疾病,灾异,各种不好的现象

从中又有什么机会?

我们来看一下原文:

岐伯曰:以道留久,逆守而小,是谓省下。 以道而去,去而速来,曲而过之,是谓省遗过也。久留而环,或离或附,是谓议灾与其德也。应近则小,应远则大。芒而大,倍常之一,其化甚,大常之二,其眚即也;小常之一,其化减;小常之二,是谓临视。省下之过,与其德也,德者福之,过者伐之。

这段文字不多,但对于运气来说,却极为重要

岐伯说道:

以道留久,逆守而小

我们在这个中轴上,长时间观察

如果发现过去的,都比较小

就如同股票没有什么波动一样

人气很少

这是什么原因呢?

是谓省下。

这种情况,叫省下

省,就是眚的异字

也就是这是一种病态

这种病态叫不足

因为不足,围绕着道的震幅就很小

同时,流量也比较差

以道而去,去而速来,曲而过之,是谓省遗过也。

当我们守在这个中轴上观察

发现人们的行为,突然离开了这个中轴中枢

而且虽然离开很快

也回归得很快

易涨易退

而且在回来的时候,竟然弯折太过

向反方向又离道了

这就形成了大的震荡

这种大的震荡又是什么原因呢?

是谓省遗过也。

这种病态,就是太过了

太左了

说到底,这就是炒作太过头了

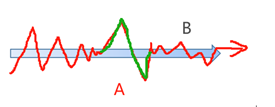

图中的A段就是太过了

B段就是不足了

那明白这个道有什么用呢?

久留而环,或离或附,是谓议灾与其德也。

当然有大用

我们只需要观察动态

是长久的围绕着这个中轴作环形运动,还是离开,还是依附其中

通过这些现象,我们就可以讨论出究竟是人们损失,还是让人们收益

可以讨论灾与德了

德者得也

应近则小,应远则大。

这里面有一个原则

那就是震荡离中枢近,则疾病就显得小

当然收益也就小

如果离道的距离很远

则损失会很大

疾病会很重

当然抓住机会,也就是收益会很大

那什么叫大,什么叫小呢?

能不能量化呢?

当然可以

芒而大,倍常之一,其化甚,大常之二,其眚即也;

我们先要确定中枢中轴的宽窄

知道了道的宽窄,才好进行判断

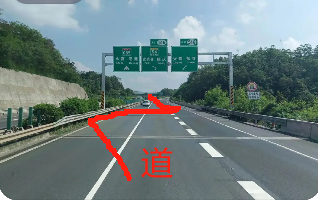

这就如同在路上开车

先要知道路况一样

如果偏离正常的道路很快很远

也就是芒而大

达到了正常道路的一倍

这说明了什么?

这才能说明化太过了

而不是稍离开中线,就喊出问题了

而且,这还只是生化太过,不能说是病态

就如同上面这个图一样

偏左或者偏右,只要在一倍的范围内,就还是正常的

但已经达到限度了

如果超过了二倍呢?

大常之二,其眚即也

超过了二倍,这就是病态了

意味着激烈的大动荡

当然也是大机会

小常之一,其化减;小常之二,是谓临视。

与太过相反的,就是不足了

如果比正常的状态,只小了一倍

这只能说是亚健康

不叫病

但生气已经低下了

但如果小于常道二倍

这就是大问题了

这叫临视

临,最早见于西周的金文

其古字形,就是画的一个人俯首观察一堆物品

就是需要马上观察,处理的事情

再拖,机会就没了

省下之过,与其德也,

这种低下太过的情况

是需要干预的情况

干预,就是看得见的手了

再不干预,就要翻车了

或者说机会就失去了

德者福之,过者伐之。

总的来说

就是得其道者,要扶佑他

让他在道上运行

太过的话,就需要克伐

克这个字,很重要

制约的意思

伐,就是伤害,扭转,处罚的意思

得给这样的情况,套上笼子,并且还得有应急措施

才能在这样的逆经离道中,游刃有余

任何人的运气,都是围绕着一个相对中和的状态震荡运动

有起有伏,是非常正常的

只要不超过平常状态的一倍

一般都能自我调节过来

偶尔熬一熬夜

也伤害不大

但如果超过了日常状态的二倍

就不容易调节过来了

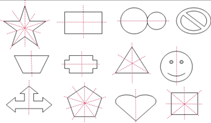

中国的古人,对于这种平衡的追求,近乎变态

八字讲五行中和

建筑讲对称之美

说道则讲中正

也经常提醒别人,别走极端

极端,就是超过正常状态二倍的行为

比如突然的大暴涨

大暴跌

等等

经济,也是温和的上涨为良型

高速的发展,必然带来大的问题

最终被问题困绕,还是得减速

这些道理,充斥在方方面面

他不仅仅有情众生思维中的道

古人就想

道这样常见,百姓日日常用,无不是道

那天地世界宇宙的规律,是不是一样的呢?

这就要讲到古人的世界观了

一讲到世界观

首先面对的

就是二个极为重要的概念

天,地

那什么是天呢?

什么是地呢?

虽然百姓天天在用这样的名词,人人都在以为自己知道天地

但实际上,真要让人们去精准定义进行解释

都是瞎乱扯淡

甚至于弄出一堆玄之又玄的解释

扯到无限

不可解释

乱说一气

当然,也有迁强附会的

还有无意义解释的

天地,就和我们一直讲的乾坤一样重要

只不过领域不同

乾坤是人生观,是内外

而天和地则属于世界观

是对世界的思考

在理解古人眼中的天地概念之前

我们先看一下现代地球的概念

什么叫地球?

当问到什么叫地球的时候,是不是反应出这个蓝色的星球?

然后,就以为自己能理解地球的概念了?

这就是一种普通的认知论

把常识作为知见

实际上,这只是狭义的地球认知

广义的地球,是应该包括大气层的

大气层是地球不可分割的部分

他们随着陆地海洋一样自转公转

虽然人们无法直接看到,感知

但他们对于地球来说,是极为重要的

这就是常识与定义的区别了

有点类似于中国的领土面积一样

实际上应该是1433万平方公里

因为人们生活在陆地上,只说陆地面积,那就是960万平方公里了

忽略了473万平方公里的海域面积

所以,广泛的地理学

应该是包括气象,气候,大气层的研究的

由此

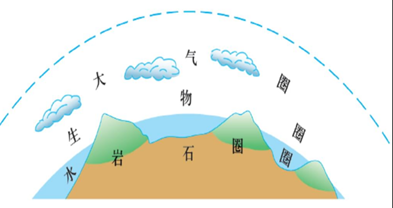

我们可以看到,地球是由一圈一圈不同事物组成的

这就是地球的圈层了

最外面,就是大气层了

也叫大气圈

中间就是生物圈和水圈

下面,就是岩石圈了

有了这样的现代地球的认知

就清晰多了

人就生活在岩石圈上面,大气层下面

居于天地之中

古人所说的天,正是指的现代地球地理学中的大气层

绝不可能超过大气层

相反,古人所说的地,则就是岩石圈

古人所说的天和地,只不过就是现代科学讲的广义的地球而已

有些人,非得较真

那日月星辰,不是在天上吗?

怎么能说天就是大气层呢?

日月星辰,确实是在天上

天的上面

天上,不是天中

总之,后面还有大量的证据来说明天只是大气层

地只是岩石层

天地交互,中间生人

人就生活在天地之中

由于古代哲学独立发展的关系

在早期,有的从人自己的身体出发去研究

有的从外在的世界出发进行研究

因此,在名词定义上

往往都是二套系统

乾坤里面的解释,和天地里面的解释

是需要很清晰的知道自己的观察视角的

天的解释,也有二种

一种是对于人来说的

那就是人的思想和空隙

另一种就是我们世界观里面的解释

那就是大气层

这概念非常重要

有没有感觉很意外?

天不应该是浩渺的宇宙空间么?

怎么就只是大气层了呢?

不用把古人想象为神

古人错的地方一样多

迷信的内容也不少

观察只可能立足于现实

不可能想象出地是球性的

这个对天的解释,之所以与现代科学地理学中的大气层的概念撞车

仅仅是人们面临的都是相同的环境

面临的都是相同的问题

思考出相同的答案,而只是时代不同,名号不同

这是完全可行的

为了完整的讲述古人天的概念

我们就需要拿现代科学的大气层来进行研究

看看古人有哪些错误,有哪些神来之思

大气层

是现代气象学的专业术语

气象学又归属于现代科学领域里面的地理学范畴

大气层是指因为重力关系,而围绕着地球的一层混合气体

天气天气,阳化气

都是这么来的

大气层是地球最外部的气体圈层

不过,古人因为没有地球的概念

只是通过人们的视角去观察

因此在表述上,用的是上和下的概念

认为天也就是大气层,是地球最上部的一层气体圈层

但到唐代王冰引用运气七篇的时候

古人已经认识到天是包含着整个大地的

也就是黄帝在问,为啥地不掉下去呢

岐伯就回答了:大气举之也

当然,这都是合理推理出来的概念

等到后面浑天说的时候,我们再解释

科学,不过是验证了中国古人的假设

大气层包围着海洋和陆地

其厚度,大约在1000千米以上

但并没有明显的界限

这一层的气体,主要是由氮气,氧气还有少量的其他气体组成

当然,其对地球生物的重要性,不言而喻

温度,是一切变化的根源

这是古人认识的极限

众生都在追求暖触

由此开启世界之旅

至于温度从哪里来,就不是古人唯物主义哲学解释的了的事情了

只能从温度对天地世界的变化开始说起

才能解释这个器世界

按照温度的结构

现代科学将大气层分为五层

对流层,平流层,中间层,热层和散逸层

这很有点象古人讲的天外有天的概念

但二者并不相同

古人没有那牛

根本没有想到天有这么复杂

虽然古人对于天的概念非常清晰

但却只是观察到了对流层的水平

大约在古人的眼中,对流层就是天的全部了

这是因为,大气层的每个子层,都有其特定的温度和压力分面特征

以及造成特定的气候和天气现象

而对古人来说,应该是天越往上,应该是越冷的

海拔每升高一千米,气温下降6度

这古人应该是能理解

高处不胜寒

古人常常发出这样的概叹

甚至写进了运气学说里面

高山之上,冰雪常在

其温度特征,确实合符越往上,温度越低的特征

对流层在地球表面的厚度分布是不均匀的

在南北极比较薄

而在赤道比较厚

这些知识,古人也都思考过

只是古人没有想过,对流层之上的四层大气,结构如此复杂

关于为什么古人的天,只是指大气层,我们明天继续