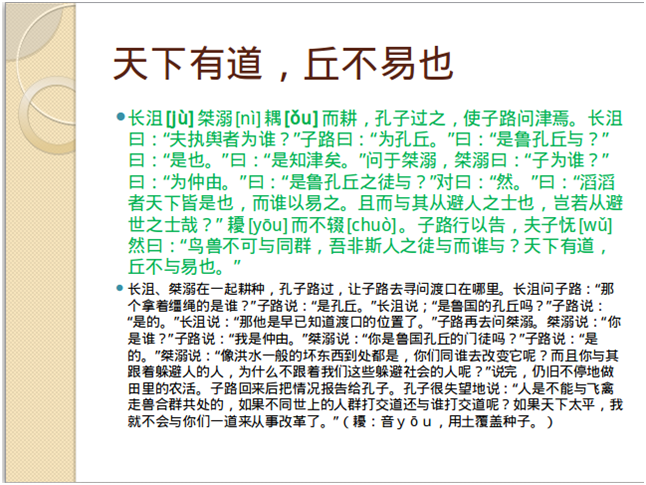

这就讲到另外一个故事,有一个叫长沮的人,还有一个叫桀溺的人,他们一起耕种,大家知道那时候耕种,耕牛是非常稀有的资源,孔子嘛,是春秋时代的人,春秋的断代是以孔子讲完春秋,春秋的最后一年作为断代的.在春秋时期,大概公元前400年以前嘛,牛是非常稀缺的资源,常常是一个人在前面拉,一个人在后面掌地.有这样2个人,一个长沮,一个桀溺在那耕地.孔子经过那,就让子路去问问那2个人,看看渡口在哪?那长沮就说了,夫执舆者为谁啊?是哪个指挥你来问路的啊?子路就说啊,那是孔丘.这长沮就来劲了,是鲁国的那个孔丘吧?古代做隐士的那些人,一般会隐到终南山,那些交通比较发达的地方,比如孔明为什么在隐在隆中啊?就离长江近了很容易听到天下的消息.终南山,你看这些靠都城很近的,作为隐士,并不是完全和这个世界没有关联的,他其实对天下的事情是了然于胸的,只是怎么说呢,只是他不愿意去做这个事情.我做了也没有功劳,我犯得着去做吗?还不如躲在终南山修行呢.因此想长沮这样的隐者,他都知道鲁国孔丘这样的名号,子路一听,我们的老师连这样耕地的人都知道,心里还是很高兴的.就说是他.然后长沮就说了这样一句话,是知津矣,什么意思?既然他是孔丘,他肯定知道出路在哪?渡口是河的出路.天下人的出路你都知道,怎么会不知道出路在哪呢?这样把子路弄得非常地郁闷啦,就问另外一个,他就问桀溺.桀溺就说你是谁啊?我就是子路.桀溺就说就是那个孔丘的徒弟是吧?子路心里飘飘然啦,就回答说正是我.桀溺就来了一大段,怎么说呢? 天下像洪水一样的东西到处都是,天下哪不是浑水啊?哪不是五浊恶世啊?哪一个人能真正做到改变所有的人啊?也只能随缘教化,改变不了所有人,那与其与其从避人之士, 与其你跟着孔子一起做一个挑三拣四的,我随缘教化,不是所有的人都能教的, 还不如跟着我们做一个避世之士,管它天下好坏,我都不去做了多好. 你还想跟着法家惩治坏人,你干脆跟着我们去避世算了,我们一起耕田种地多好啊.说完这段话啦,他们2个人继续耕他们的,子路很郁闷,只好回去告诉孔子.孔子就谓然叹曰,鸟兽是不可能在一起的,各有各的志向啊,如果不同世上的人群打交道还与谁打交道呢?天下如果是有道的,我还不去做这样的事情呢.我还不会要这些名利呢.就是因为天下无道,我才去做这些事情呢.就是因为不可为我才去为之.大家从这一段话,可以感觉出来孔丘的这种哀伤,孔子他其实知道他做不了带领天下,但是总得有人去做.不可能让财狼去当道,不可能让这些没有良心的人去做官,不可能由凭这些人通过一些不正当的手段去发财.然后让世界的风气去变坏.可以看出来孔子的心态是非常不易的.

在这样一种思想境界之下,他就发出了另外一些感叹,让年轻人去犯错吧.你还年轻的时候,你去闯吧,去带领这个世界吧.子曰:“加我数年,五十以学易,可以无大过矣。”这是出自<论语.述而>第七.这一段话我们以前在群里也讲过,意思是说,等我到五十岁以后,我再去学<易>,去知天命啦,去安心立命啊,去随缘啦,春夏之交出去唱歌跳舞啊,约朋友一起去回忆少年啊,去做这些事情,五十岁以前让我去奋斗吧.鼓励年轻人你们向前去闯吧,去追逐这些名利吧.我是想没有什么过错,我是想避世,可是等我老了以后再做吧。

孔子是非常尊重命运的人,他也知道命运,不知命不以为君子,不知道命理,算什么君子啊?他是这样告诫弟子的,你连自己的命都不知道,你能成为君子吗?可是他同时告诉大家,不要认命,五十岁以前你们一定要闯,一定要去奋斗,去为这个世界的发展负责任,等你们老了,再去谈论这些高尚的志向.去谈论非儒的问题,这样就没有什么过错了.你给年轻人灌输什么道啊,什么易啊,那全世界的人都去学道,去打坐,去参禅,都不去当官啦.都不去发财啦.那这些削尖脑袋想当官想发财的小人就上去了.小人上去,世界就更乱了,风气就更变了,你想独善其身是不可能的.天下的事情都是兴,百姓苦,亡,百姓苦.等天下乱的时候,你这些隐居之士啊,都不会得到善终的.你想隐居能得到善终吗?世界都这样啦?哪还有净土啊,当下不奋斗,你就没有净土.

这个孔子提出了让年轻人去奋斗,然后也提出了你在五十岁之前你应该去闯荡,应该是做一个有作为,引领社会的人,他就要想一个问题,我们应该怎么办?对还是不对?一定对.他一定想我们怎么做才能够引领群众,孔子他也想了很多的办法,但是他所有的办法都是围绕一个中心词语展开的,那就是以群众为师.把群众当做自己的老师当做君子,君这个字就是从尹从口,本来就是指很多的人口,很多的人口它实际上就是群众的本字,后来呢君代表君主,所以就领带创建了一个群众的群来代替这个本字.实际上早期的君就是群.它是要以众为师的.在我们下一讲里面,我们就会讲到君子和小人的区别.大家就会改变自己的观点,原来小人也是非常不容易的人,小人是什么我们下一讲再讲,我们今天先讲君子是以众为师的道理.在<论语.述而>第一里面,它就讲了”三人行必,有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”.我们现在对这句话的断句是”三人行,必有我师焉”,是这样断句的,这样断句是有问题的.三个人在一起行走,其中必然有你的老师,其中2个不必学啦,不是这样.必,这个字作为句尾,是决定,决策的意思.

比如汉代马融 《围棋赋》:“深念远虑兮,胜乃可必。”你深深地思考啦,长远地谋划啦,那最终的胜利是可以决定的,可以预料的.因此这个”必”是做决定,决策,预料理解的.三人行必,三个人他们做出的决定,一定有我师从的地方,我选择其中好的地方,既然是三个人做出的决定,绝对是不一样的,我选择其中好的地方去效仿他,去做.选择其中不好的地方,我去更正自己,改正自己.他是这样去做一个君子的,也就是这样去向众人学习的.我们现在很多领导都会在最后讲话,听听别人的意见,别人说了,刚好可以改正我的.这都是一种决策,都是一种智慧之道.因此”三人行必,有我师焉”这句话要这样去解读更有韵味.当然这里面没有正确与错误之分,书,你们读得多了,读到最后都是读的自己的书.注解只是帮助大家而已,没有对错.我是给大家提议你们读”三人行必,有我师焉”.三个人做出来的决定,你去里面选择,去效仿,多听多看多想,其中必然有好的.

不仅如此,你看他在<论语.里仁>第四里面,”见贤思齐焉,见不贤而内自省也”,你见到贤能的人,你可以向他学习好的啊,我一定要向他看齐,我一定要努力地追赶,见贤思齐,纵去远,以渐跻.纵然已经很远啦,那圣人已经跑那么远去了,我也得努力地去追赶啦.那见到这些不贤的人,我们现在说的很多小人啦,实际上是不贤的人,不肖的人,并不是论语里面的小人.论语里面的小人也是非常高尚的人,孔子说的小人也是非常了不起的.我们现在说的小人是坑蒙拐骗,没有道德约束的人,这些人称为不贤,或者不肖的人.这里大家要注意,我们下一讲要专门讲君子和小人.那你见到这些没有道德的人,我们也可以学习啊,学习什么啊?我可以反省自己,我一定不要做那样的人.他是反面的教材啊,一个贪官贪污受贿啦,最后锒铛入狱,他给别人讲你们不要贪啦,你都到这个地步了,这个是非常有说服力的.杀一儆百,杀鸡给猴看,大家在这里面,这些反面的例子啊,非常重要.给世界的教导是非常好的,这些不贤的人,他用他们的生命在教导别人啊.在两军打仗的时候,经常把一些犯错的人咔嚓杀掉,让别人知道军威不可犯,经常有这样的人.这都是一些把不贤的人当做自己的学习对象.实际上浓缩起来就是我们毛主席讲的两句话,是”有则改之,无则加勉”.遇到贤人啊,我们努力地改变自己,遇到没有过错的方面,我们要勉励自己,我们不要犯那样的错.因此要向所有的人学习,无论是贤的还是不贤的,肖的还是不肖的,都是我的老师.谁教谁还不一定呢,这是我经常说的话.看起来是我在教你,实际上是你在教我.

卫公孙朝问于子贡曰:“仲尼焉学?”子贡曰:“文武之道,未堕于地,在人。贤者识其大者,不贤者识其小者,莫不有文武之道焉,夫子焉不学,而亦何常师之有!”------《子张第十九》

有一次,卫公孙问子贡,你们老师的老师是谁呢?讲师承关系,子贡说”文武之道,未堕于地”,就像周文王,周武王这些传下来的道理,永远不会埋在地下去.都会在人间去传播,刚开始我们讲国学就讲过,国学其实在人间,在父母的电话之间,在你为人处世之间,书本流传的还是其次的文化,不是实际.因此在人间都有保留.那样的话,孔子就可以学习啦.贤能的人我向他认识大的道理,不贤的人,我向他学习小的道理. 莫不有文武之道焉,天下的道理没有学不到的,文道和武道实际上代表天下所有的道理,我们的老师到哪儿不学习啊.哪一个不是他的老师啊? 而亦何常师之有!怎么像一般人一样,有一个固定的老师啊. 老师非常重要,我的老师是所有的人.我的老师是所有的人,那谁的老师厉害啊?当然是我们老师的老师厉害.这段话非常重要,实际上也说明了仲尼是一个善于学习的人.他是向所有的人借智慧,向所有的人去学习.就向大海一样放低自己的姿态,然后融汇了所有的河流,成就了自己包容的世界.

我们也讲过阳货第十七这段话,子曰:“唯女子与小人为难养也,近之则不孙,远之则怨。” ,孔子说当今的世界只有女子和小人最难以得到他们的教导,你离她们太近吧,她们觉得你不尊敬她,你说你跟一个女子聊得太近,别人会觉得对她会有所企图.你稍微离她远点,又觉得你怎么回事,几天不理我了.很不容易掌握度.尤其是古代,女子在深闺大院里面,一般不出来,就更难以听到他们的教导啦.更难以听到她们对你的遵谆教诲啦.孔子就感叹,我一生向所有人学习,唯独这2类人很难接触到,很难掌握度.不容易向他们学习.那现代社会就不同啦,像我们群里的很多女强人,他们叱咤风云,她们足以为我们的老师,我们很轻易地向女子学习啦.这是我们比孔子先天优厚的地方.但是小人这一方面呢,我们继续难以得到他们的教养,因此我们最尊重的人是小人.你遇到一个残害你的人,对你不公平的人,或者对你打骂的人,你要感恩戴德,他确实从负面教导你很多做人的道理.从众人中来,到众人中去.