早在帝喾的时候,华地的人们就走出了渭河平原。开始了新的地理历程。有二块地方,他们高举着华地秦岭之志,继承着三皇五帝的光环,走上了历史的舞台。

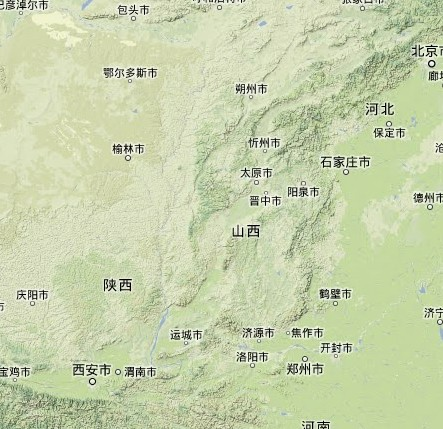

在渭河平原的东北方向,隔黄河而相邻,有一块适宜居住的地方,属于山西。他分为二部分,北部为汾河谷地,南部为运城谷地。运城谷地即是隔黄河而望秦川。

这个地方,说来也算得上是神奇。黄河从大的腰带来说,虽然是绕于陕西。但在运城处东去,又形成一个很锐利的腰带绕在运城谷地的南边。

更有汾河之水,源於山西宁武管涔山麓,贯穿于山西南北,而后汇于黄河。

运城谷地,南靠中条山,东依太行山,北依吕梁山。山环回抱,藏风纳气。

汾河谷地以太岳山,即中镇霍山为界,又可分为太原盆地和临汾盆地。太岳者,最大之岳,相比五岳来说,更为珍贵,国之重器。

将太原盆地,太岳山,临汾谷地,运城谷地,中条山连在一起,就形成了一个字:夏。夏的古文,即为此地之略图。

我们的文明,就是从华夏开始的。

夏地之所以重要,在古人看来,他就是渭河之子。面向渭河平原。

从整个山势来看,这东北的山脉,起自燕山山脉,然后下行,分为二支,一为吕梁,一为太行。至黄河而止于中条山脉。形似一只燕子。所以将北京地区称为燕地。

说他是燕,那是因为头有点象燕子,看到二条长长和尾巴,即吕梁,太行二山,则有点有沦不类。于是商族的人称他为玄鸟,形成自己的图腾。

这种地形为北飞之燕,燕下即为夏地,象征着华夏之子,繁荣向外,走出世界。燕京之地,即现在的北京。为西安之子。

回到渭河,天下之始。这里有一坐名山,即前面所讲的西岳华山,为中华之少祖。大凡水脉,皆自高而下,流向渭河。但在这华山之上,却生一水,并不进入渭河平原。反而背道而驰,流经洛南,卢氏。这就是雒河。

雒河,因为避皇帝的名讳,而写为洛河。

雒水之河并没有去养育渭河平原,而是远走他方,去养育了伊洛平原。即现在的洛阳地区。这就比如一个家庭,养了一个女儿,女儿长大了,远嫁他方,再也不回娘家。

因为这个原因,所以将这条河流称为雒河,雒即鵋鶀(jìqí),是猫头鹰中的一种,猫头鹰在古人的心中是一种无情无义的鸟,同时,又不直接指出是猫头鹰,而只说其中很特别的一类,可以说,古人通过地理,寄托了无限的相思之情。

洛阳地区,另有一条河流,叫伊河,伊,即伊人。远方的人。现在常用来表示女孩。也是这个原因。伊洛盆地,就是渭河平原远嫁的女儿,因此而有伊洛之河。而这一带的地方,象栾川县,丹凤县等等,莫不是象征着华夏的姑娘。

伊洛盆地,华夏之女。而洛阳,即居其中。古人将山的南面,水的北面称之为阳。洛阳,即洛河的北面。大凡遇到地名为阴,为阳的,都与山水有关,比如华阴,华山的北边,襄阳,襄水的北边等等。

洛阳四面环山,形成围合局面:西南部是莽莽苍苍的秦岭,延伸到洛阳境内后,连接伏牛山、熊耳山、外方山,从西、南两面解开胸襟,把洛阳揽到怀中,既挡住了西北的尘沙,又提供了丰富的矿产和森林资源;秦岭的另一条支脉崤山向东延伸时,地表覆盖着厚厚的黄土,慷慨地把土壤送到洛阳城边,为农业生产提供了肥沃的耕地。洛阳之东,即是中岳嵩山,洛阳之北,面于黄河,与黄河之间,起一案山,即为邙山。

到了隋炀帝时,他站在邙山上,指着伊阙问自己的部下:“此非龙门邪?自古何因不建都于此?”大臣苏威对曰:“自古非不知,以俟陛下。”意思是说,这难道不是龙门吗?即进入龙城之门,可见到了隋朝时,已经不认识洛阳为渭河之女了,误认为此地为天之神都,华夏之中。其实不是如此。龙门认识错了,但安了龙门,形成龙门石窟的文化,也是很不错的。举世闻名的龙门石窟就在这片区域。

中国东南,有一山脉,形象一头大象,其鼻即以大别山脉为主,弯而北行,朝于洛阳。此地即为南来之象。这条山脉,旁生一地,即是南京。南来之象,因洛阳而来,为华夏祖地之婿也。

由此而四京出焉,西安为祖,燕京,即北京为子。洛阳为女。南京为婿。形成了中国独有的地理文化。

南来之象,北飞之燕,随着这南来北往,华夏大地开始了血雨腥风的征程。