道言浅近说第二讲

昨天讲到,触是一切物象产生的原因

是分段妄生分段妄灭的起点

古人往往用花来比喻与自己对立的境

就象王阳明以花作为比喻

我来见花时,花色一时明一样

道家也经常用花来比喻人的处境

世间境象

如烟花柳巷好修行等等

环境是与自己对立而有的境

一人一境,一境一人

千人看花有千面

本是空花幻影

这样虚幻的境,也被佛教所熟知

当初,佛佗面对众多的听法者

手拈一花

微笑不语

所有人不解其意

唯有大迦叶解之

从而传下了禅宗

那这拈花一笑,究竟是什么意思呢?

花还是我们的对境

是我们五根所装的内容

拈花,就是心能转境,心能转物了

境随心转

如此外境,掌握在自己手中

自己想他转就转,想他停就停

因为心能转物,所以即成如来

心能转物转境的人,将获得一种寂静妙乐

充满智慧

笑,就是表达着寂静妙乐

最为舒适的真我

这都是心能转物转境而得到的

与凡夫随境迁心,形成了鲜明的对比

凡夫都是环境的变化,影响着自己的心态变化

日夜不息

穷劳终生

那佛佗拈花一笑,触境而不生情的花,究竟是什么花呢?

据说,这是一朵曼陀罗花

曼陀罗花,就是情花

世人触境生情,则陷入了曼陀罗幻觉

而圣人触境不生情,则从幻觉中出来

曼陀罗的白花,表示纯洁的情

黑色曼陀罗,则是贪爱与嗔恨

紫色曼陀罗的花语,又是惊怖畏

绿色曼陀罗又成了生生不息的希望

金色曼陀罗,表示宁静的幸福

据说,曼陀罗的根,屈曲交错,很象人形。

这一切,都给曼陀罗带来了极好的比喻

就象一个人,深埋在地下

这深埋地下的就是自己的命

却长出了五色的情执

而带来不可预知的死亡

在幻化之城中,度过一劫又一劫

度过一生又一生

正是因为曼陀罗花的这种特殊性

因此在佛教中

曼陀罗的意思,就是明心见性的意思

即然禅宗传到中国,变成了参禅,参悟本我

知幻知化

不立文字,教外别传

都不立文字了,那禅宗也就没有什么好说的了

但实际上,禅宗的著作,在中国的佛教界里面,是最多的

动不动就出来一本书

说自己在说禅宗

不立文字只著书

那有没有真的不立文字的曼陀罗呢?

还真有

曼陀罗冥想,就是这样的

曼陀罗冥想,就是调节人们自我的情绪,让人情绪复归于平静的一种冥想方法

本质上,并不是为了明心见性

而是安抚自己的情绪

他是艺术和冥想的融合实践

是源自于佛教与精神文化中的对称性符号系统

承载着秩序,和谐和精神整合的意涵

当绘画与冥想结合

就成为了一种身心灵协同的创作性冥想方式

兼具了艺术表达与精神疗愈价值

其核心逻辑,则不外乎就是符号与意象的疗愈性

一切人类创造的符号与意象,都能反过来作用于人本身

即能给人致病,也能给人治病

凡夫之病,因境迁心而病

也自然能依新的境而治疗

曼陀罗冥想,又叫曼茶罗冥想

因为是音译,翻译过程中名字就有所不同

但都是根据对称结构,几何图形,如圆形,方形,花瓣纹等等

与色彩搭配

天然契合人类视觉的秩序偏好。

人类的视觉,总是希望看到有秩序的,井然有序的境象

将这种井然有序的称为美

而对于杂乱无章的环境,就会感觉到丑

甚至厌恶

那怕是自己没有觉察到,但也受了情绪的影响

久而久之,人就病了

这也是阳宅风水的基本原理所在

往往强调一种秩序性

那些打破秩序,破坏整洁的物品,往往是造成物主伤害的原因

明白了这个基本原理

曼陀罗因利用了这种秩序图案

能快速的引导注意力集中

缓解焦虑

绘画的时候,色彩的选择,如暖色调传递温暖,冷色调沉淀情绪

与图形设计,如中心聚集,层次递进

二者结合起来

就可以主动承载个人的情感与精神诉求

成为可视化的心灵语言

不立文字的曼陀罗绘画,创作过程也不复杂

但需要专注当下

从勾勒轮廓,到填充色彩

每一笔都要全神贯注

排除外界的干扰

在这样专注的情况下

据说对称性要求的重复性动作,能触发人类特殊的脑波

从而让身心进入放松的状态

其创作流程,就是先确定曼陀罗花的核心意象

比如一朵花,一个符号

作为视觉与精神的起点

称为中心锚点

然后围绕中心,用几何图形,或者自然元素,向外对称性延伸,逐步构建层次。

再涂色,根据情绪和精神的需要选色,填充其中

最后就是细节填充了

在对称区域添加纹样,如波浪线等等

让画面更丰富

同时延续自己的专注力

想了解曼陀罗冥想的,可以看下面的视频

曼陀罗冥想,他主要针对的是精神已经亚健康甚至已经病态的人

也仅仅是调节情绪的手段

在用作冥想的过程中,也就是在画画的过程中

是需要配合呼吸冥想的

每画一笔,都要配合一次深呼吸

让呼吸与笔触的节奏保持同步

才能达成给绘画冥想的效果

在完成绘画之后

也并不是就结束了

还要继续观想

进入观想冥想阶段

也就是凝视自己的作品

想象曼茶罗所表达的精神能量,与自己融为一体

将创作的专注力,延伸为沉浸式的精神疗愈。

曼陀罗冥想,可以是触觉冥想,不立文字的一种冥想方式

在网上也很容易购到相关的绘画母本,只需要自己按着图样去描模就行了

我们讲述他的原因,是为了说明触觉的重要性

正是因为有了触,才有了后面的受,爱,取,有,生,老病六大因缘

如果我们左右了触

当然也就改变了后面的受,爱,取,有,生,老死

甚至因此完全改变了人生

但再怎么改变,人还是人

触觉并不是十二因缘的终端

寻找触觉产生的因缘,才能彻底解决轮回的问题

那造成触的因缘是什么呢?

这就到了六入

六入就是六处,也就是六根

即耳目口鼻身意六个

造成六根形成的原因

则是名色

名色就是六尘

即色,声,香,味,触,法六大外境

因为有外境,所以需要六根

只有有了六根才能分开解读外在的世界

六根与六尘,交织在一起,就形成了十二处

十二处,就是十二种相互影响的现象了

而在十二处的过程中,人们产生了识

识是名色形成的因缘

十二处加上六识,就形成了十八界

成为囚禁人们灵魂的主要因缘

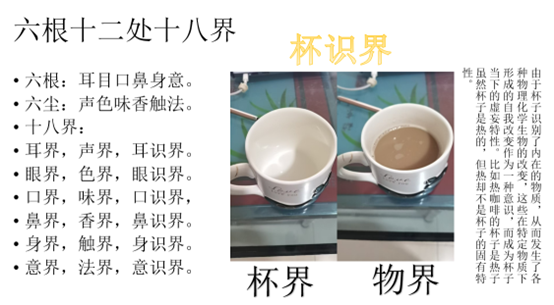

为了理清六根十二处十八界的问题

我们来看下面的图片

在这个图片里面,就形象的讲述了根,尘,识的交织情况

左边是一个杯子

空杯子

这个空杯子,就象我们的六根一样

能接纳一切万在的境象

也有自己的固有的特性

右边还是这个杯子,不同的地方在于,里面装上了咖啡

这热咖啡,就如同外在的六尘,也就是名色

当名色进入了六根

然后,一切都改变了

杯子不再是原来的杯子

咖啡也不是原来咖啡

二者相互影响

在物理,化学,生物选择性上面,都发生了变化

杯子变重了,变热了,变污染了

咖啡也由没有形状的液态,变成了杯子内在的形象

无论是我们的见,还是我们见到的物

都不是原来的样子

由此就有了识

这种识,就是识别的意思

我们将杯子,称为杯界

将咖啡称为物界

那二者交织后形成的变化,就是杯识界了

杯识界即不是杯子的状态,也不是咖啡的状态

但又完全离不开杯子和咖啡

离开杯子和咖啡,则一无所有

全无自性

这就是识阴的虚妄性了

那如何恢复杯子的清静呢?

将咖啡倒掉

这就是冥想闭关了

但将咖啡倒掉了

杯子并不会马上恢复到原来的状态

还是继续污,继续热

这就需要交给时间

久静不动,久空不有

时间到了,杯子终于恢复到了本来面目

称为真杯

如果将杯子换成人,就成了真人

而凡夫,就是那装了一杯热咖啡的杯子

自己不是自己,环境不是环境

早已经随境生识,随识动心,不知道自己是谁,也不知道自己究竟会怎么死,死哪儿去。

长久的静止,从环境中静下心来

恢复自我的过程

是缓慢的

但又是必须的

他是成仙成神成佛的必由之路

显然,名色,或者说六尘

也和污染的六根一样

从来不是实有的概念

他在人的影响下,也已经失去了本来面目

正如当下的你,在别人眼中,也是被别人加工过的一样

本来不善不恶的人

经过别人的加工

往往变成了好人或者坏人

识,名色,六入,触,受,爱,取,有这八者,都是当下的自己,同时发生的

相互交织在一起的分析依据

也是当下每个有情众生,相信自己真实不虚的根本原因

正如一杯热咖啡,倒掉了咖啡,杯子仍然发热一样

识阴是可以存余的

旧识对于未来的影响,是一直持续的

倒掉热咖啡的热杯子,装上葡萄,葡萄也变热了

过去不能放下的经历,深深的影响着当下判断的自己

又创造着未来更加燥动失真的自己

最终,让自己万劫不复,挂了

即然过去对于当下如此重要

那过去的行为,就是当下识的起点

那是什么造成了过去虚妄的躁动呢?

正如当下的行动一样

人的一切行为,并不是思考成熟了才行

而是无明的状态下,就开始行动了

过去的无明,终究造成了过去的行为

过去的行为,终究影响了自己不清静的识

而当下不清静的识

融合了当下的名色,六入,触,受,爱,取,有

混成一团

最终创造了未来的生活与病死

而未来的生活与病死,又继续创造着无明

如果说当下八因缘,交织在一起,大家还能理解

也就是当下的识,名色,六入,触,受,爱,取,有是交织的

那十二因缘交织在一起,融合为一体,成为当下的人

就不太好理解

其实,十二因缘作为一个虚妄交错的整体,是不能分开的

当下的一切,即有过去的无明和行

也有未来的生与病死

即生即死

当下并不存在

时间只是幻觉

当下就是一个不断变化的过程

他即是过去的未来

也是未来的过去

这样就能理解,过去心不可得

未来心不可得

当下心不可得

但无明肯定是十二因缘的根本了

属于最底层逻辑了

正是因为没有明心,无明的自我

才造成了当下的苦乐

无明就是迷

迷信就是自是

自我觉明

自我觉明,必然迷信

迷信就是无明

所以,越是无明的人,越是极为自是

极为自大

而证道的人,则往往是谦谦君子

修的是平凡心

修的是无我心

我大哥说过一个例子

在我们讲课期间,他去了湖南怀化的大兴禅寺进行十日禅修

在禅修期间

他遇上一位同修

说是饱读经书

问他吃肉吗?

这位师兄说吃肉,吃五净肉

自己不杀

再问吃的五净肉哪里来

说是让自己的家人去杀

自己要吃肉,家人就必须去杀

反正自己不杀就是五净了

再想质疑其中的道理

则被这位师兄呵斥

认为自己读了无量的经书

哪容别人指点?

自是之态,跃然而出

其实,大部分修行的人,修到后面,越迷越深

都会形成这样的状态

认为自己是正确

一遇质疑,就暴跳如雷

自己的权威不可动摇

这都是强化了自我意识

是与修行的本质,要去掉自我相违背的

也是地狱门前僧道多的根本原因

无明就是迷信,迷信就是愚痴

去掉痴,去掉无明,就拥有了智慧

而智慧的超我

才是一切修行追求的根本目标

智慧之始,始于平等信智,始于去掉自我,向天地自然一切物的请法请教

以此判之,就能看是否是正法了