昨天讲到脑肠轴

脑肠轴是大脑与肠道之间,通过神经,内分泌,免疫等等,多条通路形成的双向交流系统

直接影响着情绪,消化,免疫等等生命的基本功能

左右着有情众生的健康

研究表明

肠道微生物,可以通过代谢产物,比如短链的脂肪酸,和迷走神经等途径,向大脑传递信号

从而控制住大脑

而大脑当然也不甘于被控

也会通过激素,神经递质,调控肠道活动

这种双向的控制,为我们找到了调理肠胃的基本方法

在具体的调理上

则包括了饮食调整

比如高纤维,发酵食品等等

再比如益生菌,益生元补充等等

还有迷走神经刺激疗法等等

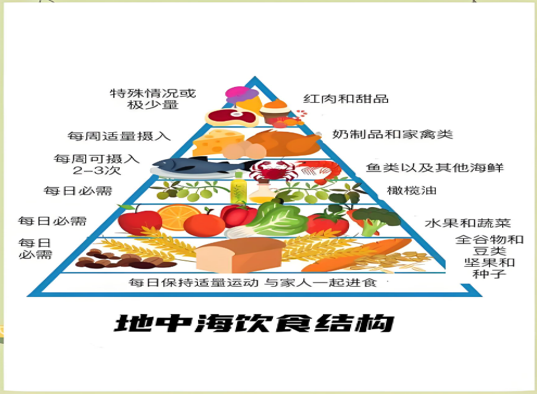

当然,地中海饮食模式,也被证实可以改善肠道菌群多样性

并且降低抑郁风险

另外,就是传统的针炙,意守丹田等等方法

都对于恢复命功,有极大的帮助

这就是地中海饮食图了

在人口平均寿命上

人们发现地中海附近的国家,普通比较高

平均寿命能达到80多岁

而我国的平均寿命则在77岁左右

因为地中海附近的国家,平均寿命非常高,所以科学家就进行了系统的研究

最终发现了他们的饮食构造是非常合理的

就形成了地中海饮食结构图

成为全世界营养学的推荐

而迷走神经刺激法

则主要包括耳穴

尤其是通过耳夹或者电极贴片,刺激耳部迷走神经的分支

耳艇区域

可以改善焦虑,偏头痛

并且可以调节心率的变异性

图中就是耳艇区域

分布着迷走神经

除了这二个较现代的方法之外

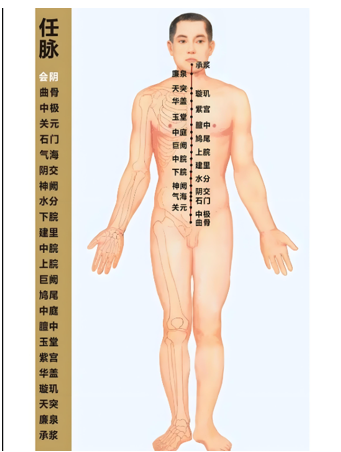

古人也找到了任脉穴位的刺激法

任脉,本质上就是消化系统的分布区域

上面到口部

下面到会阴

对于神经系统来说,具有很强的模糊性

并非精确指示

因此,内脏的痛疼,往往放射到体表

体表的刺激,也往往让身体误认为是体内

利用这些特点

中医对于任脉的穴位进行刺激

艾灸脐部,气海,关元等等

都能刺激到肠道

对于人体恢复肠道功能,拥有很好的作用

明白了这个道理

人们在现实的生活中

也发现了很多人们潜在的动作

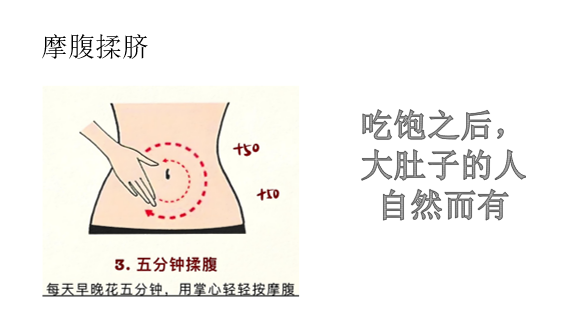

比如吃饱饭,吃撑了的人,往往会摊坐下来,然后去摸自己的腹部

这里面,就分为二个部分

一个是摸腹

也就是揉腹

被提炼出来,形成医学上的一种辅助治疗行为

用来帮助消化

也成为道家各种功法里面,最常见的收功方法

双手按压在腹部,左转多少圈,右转多少圈

这些方法,都是有效的命功辅助方法

而真正要介绍的

而真正要介绍的

则是腹式呼吸法

他可以直接刺激迷走神经

降低压力反应

加上人们习惯性的瘫坐

人在吃撑之后,很多人喜欢走一走路,认为可以帮助消化

这其实是错误的

最帮助消化的,恰恰是不动

躺平

拥了这些知识

就知道打坐观呼吸法,对于身体的重要性了

在精神作用的指挥下

有意识的地诱导思想,专注于丹田的位置

即气海和关元穴的位置

但这种专注,不象针刺,不是只关注体表

而是真的要关注到腹背之间的肠道区域

然后,就要引导呼吸了

呼吸又分为二种

一种是呼吸的动作

一种是呼吸的气体

呼吸,一般是指动作

而呼吸进出的气体,则称为气息

要进行呼吸吐纳

使精神不涣散

呼吸自然放松

心平气和

呼吸的节奏,要达到缓而匀的状态

从而意气合一

才能真正的达到呼吸冥想的效果

这是一种似守非守的方法

初学的时候,可以先放松全身

逐步的收敛自己的杂念

将注意力完全放在丹田的位置

然后,在强度上,需要适中

初期可以稍强,以帮助入静

后期则可以过渡到若有似无,似守非守的状态

这是一种微弱的意念

但又不离开丹田

从而达到上等的呼吸冥想

如果一直死守意守集中在丹田

很难长久的坚持

也容易导致头痛和紧张

放松,才是冥想的关键

我们来看看三种腹式呼吸的配合法

如果吸气的时候,腹部隆起,呼吸的时候,腹部内收,引导气息下沉到丹田

这叫气沉丹田

他其实就是顺腹式呼吸

如果吸气的时候,腹部内收,呼气的时候,腹部隆起,引导意念专守至丹田

这称为意守丹田

无论是气沉丹田,还是意守丹田,他们对于呼吸肌的锻炼,都是有很大好处的

当然也能刺激到迷走神经

带给人们不一样的体验

但还有一种丹田法

那就是存想丹田

这就不仅仅是健身了

而是开始有了宗教的方式

最常见的,就是想象丹田里面,有一个火苗

然后让丹田越来越来热

丹田之气越来越足

火越来越大

还能存想,日月之气,从百会而入,到达丹田,一片红火,慢慢旋转,浓缩

最终化成一棵神丹

成为生命之本

还有一种存想法

替换法

存想日月之白光,从百会而入

随着呼吸,从肺部下行

深达丹田

然后弥漫在整个腹部

而全身所有的病气

都是黑气

从脐部被挤压出去

至到全身透明,没有一点病气为止

无论是气沉丹田,意守丹田,还是存想丹田

都需要呼吸深而长

如果气息极长而缓慢,一般称为龟息

黄庭说的,象龟引气至灵根

说的就是这种呼吸法

如果象婴儿一样,气息极弱,似有似无,甚至中间闭气不出

则称为胎息

胎息就是象胎儿一样的呼吸

而胎儿的肺部,是不工作的

只有出生之后,大哭一声

人才开始接受天地之气,从而呼吸起来

所有这一切,都归于呼吸冥想类

呼吸冥想类,明显高于我们开始讲解的曼陀罗冥想法

曼陀罗冥想,仅仅只是调节人们的情绪

开解自己的内心

而呼吸冥想法,因为长时间关注在丹田和呼吸上面

已经是筑基的内容了

拥有强大的肠胃修复功能

由此再进一步

就有了内视引导法

闭目之后

将视线,也就是自己的意念

沿着鼻尖,向下凝视丹田区域

感知这个地方,逐渐产生温热,膨胀和电流感

然后,就要维持这个觉知

我们看到的孙思邈的存神炼气铭

就是用的意守丹田方法

在逆腹式呼吸过程中,意守丹田

从而进入了大道

我们来一看孙思邈通过逆腹式呼吸过程中意守丹田

达到了那些境界

这就是著名的五时七候

夫学道之人,入有五时:

学道修行的人

最开始入手的时候

要分为五个时间段

这五个阶段,就称为五时

是初学者不可避免的阶段

是哪五时呢?

五时 第一时,心动多静少,思缘万境,取舍无常,念虑度量,犹如野马,常人心也。

五时中的第一时,就是凡夫的境界

凡夫还在有为法里面,天天想着做这样,做那样

忙而不休

他们有一套说服自己的法则

自己不做,就没有吃的

天上不会掉馅饼等等

在他们的思维里面,一切都是做出来的

但圣人并不这样想

圣人的想法对于凡夫来说,极有冲击力

如果从原子,质子,粒子层面来说

这世界,本来就是不增不减,不垢不净的

从来不会因为做了而增多

也不会因为不做而减少

一切都是遵循着守恒的法则

如果所有的人类,都和其他动物一样

其实大家都只要吃野果,打野兽就能饱肚子

因为一切不增不减

即然不能新增

那劳动的代价究竟是什么呢?

劳动的代价就是贪婪

就是个人的无限的索取与收藏

他是剥削阶级对人奴役的基本引导

真正人性的自由

应该是精神的自由

就象动物一样

吃饱了,就晒一晒太阳

谈一谈恋爱

而不管下一顿在哪儿

一切都是不增不减的

你之所得,必然是他之所失

人之所得,必然是天地之所失

今天之得,必然明天偿还

一切都在冥冥之中,标好了代价

只是买单的时间,还没到罢了

去掉自私

则人就可以从有为法,到达无为法

则人就可以从有为法,到达无为法

对于凡夫,也就是第一个阶段来说

人都是心浮气躁的

只想着做什么

又要做什么

还要做什么

从没有静下来思考过

他们的思想,都是攀缘在万境之上

也自然是千头万绪

晚上千般路

早上还原样

得与失之间

完全是无常的

随机的

但他们乐此而不疲

无有智慧,只有操劳

无有明心,只有痴行

所以,他们的想法,思考,和度量

都是野马一样

无缰无绳,无边无界

瞎乱想,瞎乱行

以冲动为本,以恐惧为心

随情摇摆,充满不幸

这就是凡夫心,常人心了

我们再看第二时

第二时,心静少动多,摄动入心,而心散佚,难可制伏,摄之动策,进道之始。

人开始学习的时候

开始深度思考,追求明心的时候

人就放下了世俗的事情

心终于开始偶尔静下来了

但尽管这样,还是躁动的很多

经常吃喝拉撒睡,各种小事,都让自己心跑到没边的境界了

偶尔能够收摄动心

又让他们回到静止上面

但此时的内心,还是散佚的状态

极难调伏

这种摄于动心的过程,是道开始的地方

也就是第二个阶段了

大部分修行的人,都是只到了这个阶段

为什么修行不下去了呢?

因为他只要到了这个阶段,

修行人就会得一种病

名叫禅修病

这种病的状态,就是他们极其想静

不想被打扰

然后不想被打扰的心,变成了自是自大的心

瞧不起别人

并且不爱沟通交流

他们开始死亡凝视周边

或者开始失去耐心

只想通过暴怒的脾气,来进行有效沟通

想去掉一切无效沟通

能用骂解决的,就不会说

能用冷眼解决的,就不会热心看一眼

他们希望获得自己的时间

但却又不得不面临现实的烦恼

他们以为自己找到离开烦恼的方法

但从没有想过,这样的方法是不是圆满

他们也忘记了,一切修行的目的,是放下自我

离开自我

谦虚谨慎,有理有节

他们却固步自封

无限的放大了自我意识

混然不觉

于是,99%的修行人,都在这一阶段,退转了

万劫而难再进一步

如果在第二时,还能非常侥幸,没有得禅修病

那就会进入第三时

第三时,心动静相半,心静似摄,未能常静,静散相半,用心勤策,渐见调熟。

第三个时间段,人的心,就动静差不多了

能有一半的时候,能静下来

还有一半的时候,能过好普通的生活

但不能长时间的安静

因为静心与散乱心,各占一半

所以,这个时间,需要努力精进

就慢慢的调熟自己的内心了

但余下的修道人,又有99%死在了这一个阶段,再也不能前进半步

因为在这个阶段,又有了一种病

这种病,就是失理病

他们开始不讲理性了

不求道理了

不求道理了

不看书了

不游方求学了

他们重在体验

认为只需要体验,就够了

自己已经比一般人更厉害了

只需要照此实修,就能达到胜境

实修,成为这一阶段的人的口头禅

但他们不知道

此时所谓的体验,不过还在触受之中

离轮回之远,尚未入门

但却用自己入魔的心,披上了成佛的衣

如果侥幸在这个阶段,还能清醒过来,去追求明理

那就将进入第四个初级阶段

也就是第四时

第四时,心静多动少,摄心渐熟,动即摄之,专注一境,失而遽得。

在这个阶段里面,心中基本上都是安静的,祥和的

但偶尔还有动心

此时,这些修道的人,已经收心自如了

渐渐掌握了一整套方法,让自己安静下来

他们能迅速的专注一境,从而让失去的静心再度安静下来。

但是,这一阶段,还是会删除掉99%的修行人

他们又会生一种病

无情病

他们情绪好象没有了

一念不生了

无情无义

无心无肺

没有了同情心

也对一切毫无关心了

此时,他们以为这就是菩提心

就是清静心

只需要照此内修,就能达到菩萨境界

但实际上,他们只是陷入了病态

他们,觉明了

而觉明是一种病

他们以为无情就是终极菩提

却无法自圆达到不内不外的境界

在有内有外,有我相有众生的情况下

他们的无情冷漠,并不能成为终极菩提

而是要升华为博爱

也就是慈悲心

复返人间

继续修炼,才能达到胜境

离慈悲心,也就断了这个阶段的道根

是用慈悲替换了有情

是用明智代替的愚昧

才走出了这个境界

如果侥幸修行之人,能渡过无情病

就到了初级阶段的第五时

第五时,心一向纯静,有事无事,触亦不动,由摄心熟,坚固准定矣。从此已后,处显而入七候,任运自得,非关作矣。

这第五时,就是心极其宁静了

无论是有事,还是无事,无论是死了爹妈,还是妻子跟人跑了

无事能静

触境还能静

泰山崩,东海竭

而心无波澜

由此摄心已经成熟

得成大定

坚固而不催

这才是真正标准的大定

如果能够达到这个境界

恭喜你

你终于见到修道之门了

达到了道的基本要求

无我

那无我之后呢

就没事了吗?

不是

无我之后

就会现了七种变化

这就是七候

随着入定的时间越来越久,七候就一个接一个的来了

那七候是什么呢?